その「ゆっくりとした大きな揺れ」が、御社の事業を止めます

大規模なオフィスビル、工場、倉庫といった建物の施設管理者様や経営層の皆様は、近年頻繁に報道される**「長周期地震動」という特殊な揺れに対し、漠然とした不安を抱えているのではないでしょうか。通常の地震波と異なり、長周期地震動は、ゆっくりとした大きな揺れが遠方まで伝わり、特に高層・大空間構造の建物に深刻な被害(建物の損傷ではなく内部の機能停止**)をもたらします。

「長周期地震動に、今の建物は耐えられるのだろうか?」「具体的な対策として何をすべきか?」

本記事では、プロの耐震コンサルタントとして、長周期地震動が貴社の建物に及ぼす特有のリスクを明確にし、事業継続(BCP)の観点から取るべき具体的な対策と評価基準を、論理的かつ専門的に解説します。この記事を読むことで、貴社のBCPをより実効性のあるものへと強化する道筋が明確になります。

長周期地震動の脅威と構造的な弱点

長周期地震動が大規模建物に特有の被害をもたらす理由

長周期地震動は、周期が長く(数秒~数十秒)、エネルギーが減衰しにくいため、震源から遠く離れた場所でも、大きな揺れを長時間継続させます。

- 「共振」による揺れの増幅:

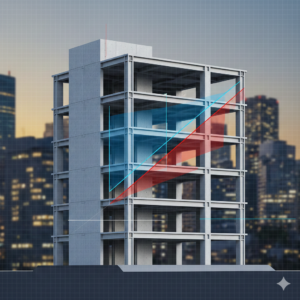

- 長周期地震動の揺れと、**高層ビルや大空間構造の建物が持つ「固有周期」**が一致すると、**共振(レゾナンス)**が発生します。

- これにより、建物の揺れ幅(変位)が極端に大きくなり、特に上層階で揺れが数倍に増幅されます。

- 建物の構造体以外の被害:

- 従来の耐震設計は、主に建物の倒壊防止を目的としていました。

- 長周期地震動の被害は、倒壊ではなく、非構造部材(外壁、天井、照明)の破損・落下や、設備・什器の損傷、そしてエレベーターの長時間停止が中心となり、これが機能停止リスクに直結します。

- 特定の建物でリスクが高い:

- 高層オフィスビル(特に上層階)

- 大スパン構造の工場・倉庫

- 免震構造の建物(揺れが大きすぎると免震装置が機能不全に陥るリスクがあるため、詳細な検討が必要)

長周期地震動から事業を守る3つの具体的な対策

対策は、建物の「構造」と「内部設備」の両面から進める必要があります。

- 対策①:制震技術による揺れの抑制(構造対策)

- 建物の柱や梁の間に制震ダンパーを設置し、長周期地震動のエネルギーを熱として吸収します。これにより、建物の変位(揺れ幅)を抑制し、共振による揺れの増幅を効果的に防ぎます。

- 対策②:非構造部材と設備の徹底的な固定(内部対策)

- 天井・照明: 天井を軽量化するか、耐震性の高い特定天井を採用し、落下を防ぎます。

- サーバー・精密機器: 機器を強固なアンカーで床に固定するだけでなく、免震台や制震架台に設置し、揺れの影響を直接受けないようにします。

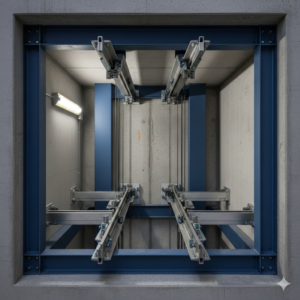

- エレベーター: 地震管制運転装置に加え、長周期地震動を感知し、直ちに最寄りの階に停止させる早期警戒システムの導入を検討します。

- 対策③:専門的な「動的解析」による評価

- BCPを裏付けるためには、従来の静的な耐震診断(Is値)だけでなく、**想定される巨大地震波(南海トラフなど)を入力した「動的解析」**を実施し、貴社の建物がどの程度の揺れになるかをシミュレーションすることが不可欠です。

御社の建物は、長周期地震動で「機能停止」しませんか?

長周期地震動による被害は、建物の倒壊ではなく、「数カ月の操業停止」という形で現れます。従来の耐震診断だけでは、このリスクを正確に評価できません。

貴社の建物が、想定される長周期地震動に対してどの程度の揺れ幅になるのか? そして、制震対策や設備対策に補助金が活用できるか? を無料で確認しましょう。

貴社の建物が長周期地震動に耐えられるか?補助金対象か?3分で分かる簡易診断を無料で試す

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

見えない脅威を「見えるリスク」に変える

長周期地震動は、大規模建物にとって最も深刻かつ見過ごされがちな脅威です。適切な対策を講じることは、従業員の安全、重要資産の保護、そして事業の即時再開を確実にするための、賢明な経営判断です。

- 長周期地震動は、共振により揺れを増幅させ、建物内部の機能停止を引き起こします。

- 制震ダンパーの導入と、設備・非構造部材の固定が、最も有効な対策です。

- **「動的解析」**による専門的な評価を通じて、リスクを数値化することがBCPの第一歩です。

貴社の高層ビルや大空間工場は、「倒壊しない」という最低限の安全性を超え、「事業を止めない」という最高の安全性を確保できていますか?その答えを見つけるための最初の一歩を踏み出しましょう。