その鉄骨、本当に大丈夫ですか?

「築年数が経過した鉄骨造の工場や倉庫は、地震に対してどれくらいのリスクを抱えているのだろうか?」

大規模な建物の施設管理者様や経営層の皆様は、事業活動の基盤である建物の信頼性と安全性に対し、常にこのような不安を抱えていることとお察しします。特に、昭和56年以前の「旧耐震基準」で建てられた鉄骨造建築物は、近年の巨大地震の揺れを想定すると、構造的な脆弱性が懸念されます。

本記事では、プロの耐震コンサルタントの視点から、鉄骨造工場の耐震補強を検討すべき適切なタイミングと、補強の要否を判断するための具体的な基準を、専門用語を避けつつ論理的に解説します。この記事を読むことで、貴社が取るべき最初の一歩が明確になります。

事業継続計画(BCP)のための耐震対策

鉄骨造工場特有の耐震リスクとは?

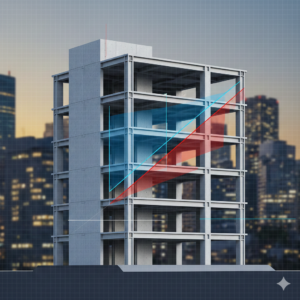

鉄骨造(S造)は、その柔軟性から地震の揺れに強いイメージがありますが、工場や倉庫のように大空間を必要とする建物では、特定の部位に脆弱性が集中する傾向があります。

- 柱・梁の接合部(ブレースの有無): 鉄骨のフレーム構造において、接合部の強度が低い場合、揺れが大きくなると変形が大きくなり、倒壊につながる危険性があります。特に「筋交い(ブレース)」がない、または少ない建物は注意が必要です。

- 基礎部分の劣化・不同沈下: 大規模な重量物を扱う工場では、地盤や基礎に負担がかかりやすく、経年による沈下やひび割れが、耐震性能を低下させる場合があります。

- 外壁・間仕切りの非構造部材: 地震時に建物が大きく変形すると、構造体ではなく、比較的弱い外壁パネルや内壁が先に崩壊し、人命への被害や設備の破損を引き起こすことがあります。

耐震補強を「待ったなし」で検討すべき3つのタイミング

補強は、ただ古いから行うのではなく、事業リスクが高まるタイミングで戦略的に実行すべきです。

- ① 建築年:旧耐震基準(1981年/昭和56年)以前の建物

- 最大のリスク要因です。当時の基準は、震度5程度の地震で建物の損傷を防ぐことを主眼としており、震度6を超える大規模地震での倒壊防止までを明確には求めていません。

- ② 用途変更・設備重量増加時

- 工場のレイアウト変更や、重い生産設備、クレーンなどを新設・増設した場合は、建物の荷重バランスが変化しています。現在の耐震性能が、増えた負荷に耐えられるか再評価が必要です。

- ③ 既存の耐震診断結果で「Is値0.6未満」と判定された場合

- 耐震診断で算出される構造耐震指標(Is値)が0.6未満の場合、大地震で倒壊または崩壊する危険性が高いと判断されます。この数値は、専門家による精密診断の最も重要な判断基準となります。

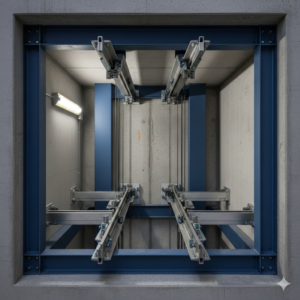

鉄骨造工場で一般的な補強工法

鉄骨造の補強は、建物の利用を続けながら行える工法も多く存在します。

| 補強工法 | 特徴 | 適用部位の例 |

| ブレース(筋交い)補強 | 鉄骨の柱と梁の間にブレースを増設し、建物の変形を防ぐ最も一般的で効果的な工法。 | 開口部の少ない外周フレーム、内部の柱間 |

| 鉄骨フレームの増設 | 既存のフレームに新たな鉄骨を追加し、構造全体の剛性を高める。大規模な補強が必要な場合に有効。 | 建物外周、特定の弱いスパン(柱間) |

| 制震・免震ダンパーの設置 | 揺れのエネルギーを吸収する特殊な装置(ダンパー)を設置し、建物の損傷を最小限に抑える。 | 柱間、屋根上、基礎部分 |

貴社のリスクを客観的に把握しませんか?

「Is値0.6未満」という具体的な数値を知っても、自社の工場が現状でどれくらいのリスクを抱えているのか、そして最適な補強方法や費用感が掴めないのは当然です。

事業継続性の確保、従業員の安全、そして資産価値の維持。これら全てを両立させる最も効率的な補強計画は、建物の状況により異なります。

貴社の建物が耐震補強を急ぐべき状態なのか?補助金は活用できるのか?

その最初の判断基準を、信頼できるデータに基づいて確認しませんか。

貴社の建物が補助金対象か?費用はいくらかかるか?3分で分かる簡易診断を無料で試す

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

次のステップは「現状把握」です

鉄骨造工場の耐震補強は、単なる修繕ではなく、未来への投資であり、**企業としての社会的責任(CSR)**の一環です。適切なタイミングを逃さず、客観的なデータに基づいて行動に移すことが、施設管理者様や経営層の皆様に求められています。

【本記事の重要な要点】

- 鉄骨造工場は、接合部や基礎の劣化により、大地震で倒壊リスクが高まります。

- 旧耐震基準の建物、用途変更や増設を行った建物は、最優先で診断すべきです。

- 補強の要否は、プロによる診断で算出される**Is値(構造耐震指標)**によって判断されます。

貴社の建物の築年数や現状を簡単に入力いただくだけで、プロの知見に基づいた初期的なリスク評価が可能です。この第一歩を踏み出すことが、貴社の事業継続性を確実なものにします。