漠然とした不安を「具体的なリスク」として捉える

大規模な工場、オフィスビル、倉庫といった重要施設を管理・経営されている皆様にとって、「南海トラフ巨大地震」の脅威は、常に経営戦略上の最大のリスクの一つではないでしょうか。

国の発表する高い発生確率を目にするたびに、従業員の安全、生産ラインの維持、サプライチェーンの寸断といった、**事業継続(BCP)**に関わる深刻な課題が頭をよぎるはずです。

本記事では、プロの耐震コンサルタントとして、南海トラフ地震が持つ物理的な特性と、それが貴社の建物及び事業に及ぼす具体的な影響を、科学的根拠に基づき論理的に解説します。漠然とした不安を解消し、今すぐ取るべき具体的な行動を明確に提示します。

科学的データから読み解く南海トラフ地震のリスク

信頼性の高い「発生確率」が示す切迫性

「南海トラフ巨大地震」は、静岡県の駿河湾から九州東岸の沖合まで広がる海底の溝(トラフ)を震源とする、日本で想定される最大級の地震です。政府機関の発表する発生確率は、施設管理者・経営層が対策を急ぐべき最も重要な根拠です。

- 30年以内の発生確率: 最新の評価では、**70%〜80%**という極めて高い数値が示されています。(※地震調査研究推進本部:2024年1月1日時点)

- この確率が意味するもの: これは、「いつ来てもおかしくない」という切迫性を示しており、単なる遠い未来のリスクではなく、現在の経営リスクとして組み込むべき事態であることを意味します。

- 被害想定: 多くの地域で震度6弱以上、長周期地震動、および巨大津波が複合的に発生することが想定されています。

南海トラフ地震が建物にもたらす特有の脅威

通常の直下型地震とは異なり、プレート境界型の巨大地震は、大規模建築物に特有のダメージを与えます。

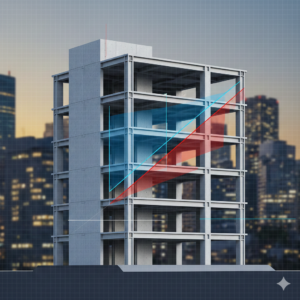

- ① 長周期地震動による被害

- 周期が長く(約2秒〜20秒)、ゆっくりとした大きな揺れが特徴です。

- 特に高層ビルや大規模な長大スパン構造の工場・倉庫は、建物の固有周期と共振しやすく、上層階や建物全体が大きく、長時間揺さぶられます。

- 影響: 設備の転倒、天井や外壁の落下、エレベーターの停止、建物の構造体への疲労蓄積。

- ② 長時間の強い揺れによる構造疲労

- 揺れの継続時間が数分間に及ぶことが想定されています。

- 影響: 繰り返しの負荷により、接合部や柱・梁が設計想定以上のダメージを受け、構造部材の脆性的な破壊(突然の破壊)リスクが高まります。

- ③ 液状化・地盤沈下

- 沿岸部や埋立地の工場・倉庫では、地盤の液状化により、建物の基礎が沈下したり傾斜したりするリスクがあります。

旧耐震基準の建物が持つ「潜在的リスク」

1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準で設計された建物は、南海トラフ地震が想定する長周期地震動や長時間の強い揺れに対する設計思想が不十分である可能性が高いです。

- 旧耐震基準の限界: 中規模地震(震度5程度)で軽微な損傷に留めることを目標としており、巨大地震時の倒壊防止という観点が現在の基準に比べて不足しています。

- Is値による客観的評価の必要性: 貴社の建物が、現在の耐震水準に対してどれくらいの性能を有しているかを、**構造耐震指標(Is値)**という客観的な数値で把握することが、経営判断の第一歩です。

次の危機に備える「客観的なデータ」を今すぐ入手しませんか?

70%〜80%という高い確率が示す通り、対策の先送りは、企業の命運を揺るがす深刻な事態につながりかねません。

貴社の建物が現在の耐震基準を満たしているか? 長周期地震動による被害を最小限に抑えられるか?

まずは、貴社が保有・管理されている建物が、大規模地震に対してどの程度の潜在的リスクを抱えているのかを、専門的な視点から無料で確認してください。

貴社の建物が補助金対象か?費用はいくらかかるか?3分で分かる簡易診断を無料で試す

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

リスクは「把握」することで「管理」できる

南海トラフ地震は避けられない自然現象ですが、その影響は管理可能です。プロの耐震コンサルタントは、不安を煽るのではなく、科学的根拠に基づき、貴社の事業を継続するための最適なソリューションを提供します。

【経営層・施設管理者への提言】

- リスクの数値化: 漠然とした不安ではなく、Is値などの客観的なデータに基づいて建物の安全性を把握してください。

- BCPへの組み込み: 建物の耐震対策を、事業継続計画(BCP)の中核として位置づけてください。

- 補助金の戦略的活用: 国や自治体の耐震化支援制度を活用し、費用対効果の高い対策を検討してください。

貴社の大切な資産と従業員の安全を守るため、今すぐ「現状把握」のステップを踏み出してください。