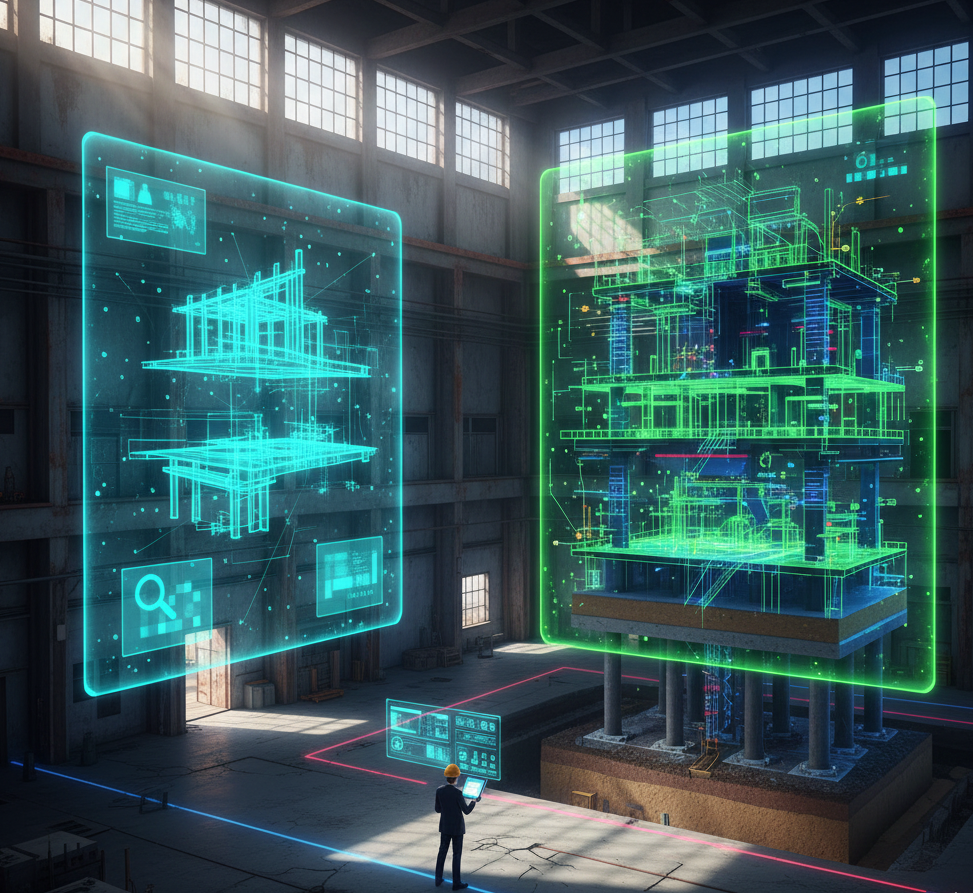

その診断結果、本当に信頼できますか?

大規模な工場、オフィスビル、倉庫などの施設管理者様や経営層の皆様は、「耐震診断」の必要性は理解しつつも、**「どのレベルの診断を選べば良いのか」「診断の費用対効果はどこで最大化されるのか」**という点で迷われることが多いのではないでしょうか。

耐震診断には、簡易的なものから費用のかかる精密なものまで複数の**「診断レベル」が存在し、その選択の誤りが、「過剰な補強工事」や「潜在的なリスクの見落とし」**につながる可能性があります。

本記事では、プロの耐震コンサルタントの視点から、耐震診断の主要な3つの精度の違いを明確にし、貴社の建物の状況や目的に応じた最適な診断方法の選び方を、論理的かつ専門的に解説します。この記事を読むことで、診断費用を単なるコストではなく、最も効率的なリスクマネジメント投資へと変えるための指針が得られます。

診断レベルの違いがもたらす「結果の信頼度」の差

耐震診断は、診断方法の精度に応じて、主に「第一次診断」「第二次診断」「第三次診断」の3段階に分類されます。特に大規模な建物では、どの段階を選択するかが重要です。

耐震診断の3つの精度レベル

| 診断レベル | 診断方法の概要 | 特徴・信頼度 | 費用と所要期間の傾向 |

| 第一次診断 | 簡易的な図面や目視に基づく。柱や壁の断面積など、基本的な情報で判断。 | 信頼度は最も低い。主に旧耐震基準かどうかのスクリーニングに利用。 | 低コスト、短期間。 |

| 第二次診断 | 詳細な図面と現地での非破壊検査(鉄筋探査、コンクリート強度推定など)を実施。 | 信頼度が高い。耐震性の不足(Is値)を判定するための標準的な診断。 | 中コスト、中期間。 |

| 第三次診断 | 地盤や杭、部材の破壊試験、動的解析などを組み込んだ最も精密な診断。 | 信頼度が最も高い。超高層建物や、特殊構造の建物に適用。 | 高コスト、長期間。 |

大規模建物における最適な診断レベルの選び方

貴社の建物の築年数、構造、将来計画に基づき、無駄なコストをかけずに最大限の情報を得るための選択基準を解説します。

- ケース①:旧耐震基準(1981年以前)で、診断を全く行っていない建物

- 推奨: まずは第二次診断の実施を強く推奨します。このレベルでなければ、**構造耐震指標(Is値)**の信頼性の高い数値を算出できず、補強の要否や補助金申請の判断材料が得られません。

- ケース②:耐震診断は実施済みだが、補強工事を具体化したい建物

- 推奨: 既存の診断結果が古かったり、情報が不足している場合は、補強設計に必要な詳細情報(例えば、部材の強度バラツキなど)を得るために、第三次診断の一部要素を取り入れた精密な調査が必要になる場合があります。

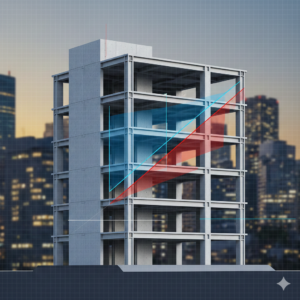

- ケース③:築年数が浅い(新耐震基準以降)だが、長周期地震動への対策を知りたい建物

- 推奨: 構造躯体の耐震性は問題なくても、長周期地震動リスクや設備機能維持を評価するために、特定の地震波を用いた**動的解析(第三次診断の要素)**のみを実施することが最も効率的です。

「費用」と「精度」のバランスを最適化する視点

診断費用を抑えたい場合でも、第一次診断だけでは不十分なケースがほとんどです。精密な診断は、結果的に過剰な補強設計を防ぎ、総工費を抑えることにつながります。

- 高い診断精度=高い補強設計の精度: 正確なIs値が算出できれば、建物の強度が本当に不足している部分だけをピンポイントで補強でき、結果として補強工事のコスト削減につながります。

あなたの建物に最適な「診断レベル」を無料で診断します

第二次診断に進むべきか、それとも補助金を最大限に活用しながら動的解析まで含めた第三次診断に進むべきか。この判断は、建物の構造、築年数、そして将来の事業計画によって異なります。

まずは、貴社の建物情報に基づき、最適な診断レベルと、その後の補助金活用の可能性を無料でシミュレーションしませんか。

貴社の建物に最適な診断精度は?費用はいくらかかるか?3分で分かる簡易診断を無料で試す

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

診断は「投資」であり、精度は「成功率」

耐震診断は、単に建物の状態をチェックする作業ではなく、事業継続という未来の成功率を高めるための戦略的な投資です。適切な精度レベルを選択することが、結果的に総コストの削減とリスクの確実な排除につながります。

- 第一次診断はスクリーニングに留まり、第二次診断以上でなければ信頼性の高いIs値は得られません。

- 診断レベルの選択は、**「費用」よりも「得られる情報の信頼性」と「補強設計の効率」**を重視すべきです。

- 補助金制度の活用を前提とすることで、精密診断への投資ハードルを下げることができます。

貴社が今、行うべきは、**「最も安価な診断」でしょうか?それとも、「最も信頼性の高い、結果的にコストを抑える診断」**でしょうか?その最適解を見つけるための具体的な一歩を踏み出す準備はできていますか?