耐震改修は「安全」だけでなく「節税」をもたらします

工場、オフィスビル、倉庫といった大規模施設を所有・経営されている皆様にとって、毎年課せられる固定資産税は、大きなランニングコストの一つです。耐震改修という高額な投資を検討する際、「費用対効果」だけでなく、**「税制優遇」**のメリットを最大限に活用できるかどうかが、経営判断の鍵となります。

実は、国は耐震改修を促進するため、工事後に一定期間、固定資産税を大幅に減額する特例措置を設けています。この制度を戦略的に活用することで、実質的な改修コストを大きく軽減することが可能です。

本記事では、プロの耐震コンサルタントとして、耐震改修による固定資産税減額の仕組み、適用条件、そして施設管理者・経営者が知っておくべき申請のポイントを、論理的かつ専門的に解説します。この記事を読むことで、改修を「コスト」ではなく「賢い税務戦略」として位置づけることができます。

固定資産税減額特例の仕組みと適用条件

耐震改修と固定資産税減額特例の概要

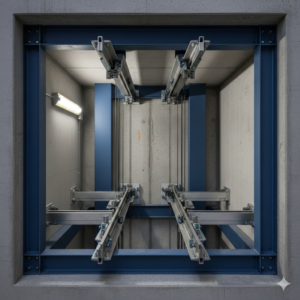

地方税法に基づき、既存の建物を現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行った場合、要件を満たせば、固定資産税が一定期間減額されます。

- 減額の主なメリット:

- 税額の減額率: 建物にかかる固定資産税が**1/2(2分の1)**に減額されます。(特定の重要道路沿いの建物など、地方自治体によってはさらに優遇される場合があります。)

- 減額期間: 原則として、改修工事が完了した年の翌年度から3年間(または5年間)適用されます。

- 税制優遇の仕組み:

- 耐震改修は建物の安全性を高める公共性の高い行為であるため、その費用負担を軽減し、耐震化を促す目的で設けられています。

特例措置を適用するための3つの絶対条件

固定資産税の減額特例を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

- ① 建築時期: 1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた旧耐震基準の建物であること。

- ② 改修工事の基準:

- 工事費が50万円(自己負担額)を超えていること。(2024年3月31日までに完了した改修は30万円以上)

- 改修後に、建物全体が**現行の耐震基準(新耐震基準)**に適合していると証明できること。

- ③ 申請期限:

- 改修工事完了日から3ヶ月以内に、地方自治体(市町村役場など)へ申告書を提出すること。

施設管理者が注意すべき申請時のポイント

申請手続きを確実に行い、減額措置の恩恵を受けるためには、事前の準備が重要です。

- 専門家の証明書が必須:

- 「現行の耐震基準に適合したこと」を証明する耐震基準適合証明書、または建築士等による証明書が必須です。この証明書は、改修工事を監理した耐震コンサルタントや建築士が発行します。

- 償却資産の計上との関連:

- 耐震改修費用を会計上「資本的支出」として資産計上する場合、減価償却資産の評価にも影響します。固定資産税の優遇と法人税(または所得税)上の会計処理を総合的に検討する必要があります。

改修後の「固定資産税半額」のメリットを試算しませんか?

固定資産税の減額特例は、長期的なコスト削減を実現する重要な制度です。しかし、特例を受けるには、改修設計の段階から「新耐震基準への適合証明」を見据える必要があります。

貴社の建物が特例の対象となるか、そしてどれくらいの税額が減額されるか、さらに補助金との併用が可能かを、無料で診断しましょう。

貴社の建物が固定資産税減額の対象か?費用はいくらかかるか?3分で分かる簡易診断を無料で試す

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

耐震改修を「経営に貢献する投資」へ

耐震改修は、従業員と事業資産を守るための「危機管理」であると同時に、固定資産税減額特例や補助金制度を活用することで、「財務改善」にも貢献する戦略的な経営投資です。

- 耐震改修により、固定資産税が3年間(または5年間)1/2に減額される特例措置があります。

- 適用には、旧耐震基準の建物であること、および新耐震基準への適合証明書が必要です。

- 減額措置の適用を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内の申請を厳守する必要があります。

貴社が検討中の耐震改修計画は、**「固定資産税の減額」**という大きなメリットを最大限に引き出せるよう、税制優遇の要件を設計段階から織り込んでいますか?