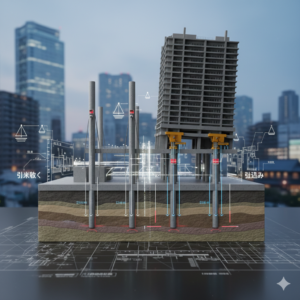

下層階に店舗やオフィス、上層階に住宅が入る「複合ビル(下物マンション)」において、耐震改修の合意形成は極めて困難です。居住者と事業者では、工事による営業補償や資産価値への期待値が異なるためです。

しかし、2022年に全面施行された改正**「マンション管理適正化法」および「マンション敷地売却制度」**の緩和は、こうした停滞する合意形成を法的に後押しする強力なツールとなっています。複雑な利害を調整し、決議を前進させるための実務的な法解釈を解説します。

「管理計画認定制度」がもたらす耐震化へのインセンティブ

改正法により導入された「管理計画認定制度」は、適切な管理を行うマンションを自治体が認定する仕組みです。

- 認定による資産価値の差別化: 耐震診断の実施や修繕積立金の適正な積み立てが認定基準に含まれています。認定を取得することで、住宅ローンの金利優遇や、資産価値の維持・向上が期待できるため、反対派に対する「経済的合理性」の説明材料となります。

- 自治体による助言・指導の強化: 耐震不足が明らかな場合、自治体から管理組合に対して「助言・指導」が行われるようになりました。これは単なるアドバイスではなく、区分所有者全員に対し「法的・社会的な改善義務」があることを強く意識させる「公的な圧力」として機能します。

複合ビル特有の「利害対立」を解消する3つの法解釈アプローチ

店舗オーナー(専有部)と管理組合(共用部)の対立を解く鍵は、費用の「公平性」と「特別影響」の解釈にあります。

1. 区分所有法第17条(共用部分の変更)の適用

耐震改修は通常「形状または効用の著しい変更」を伴うため、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。

- 実務ポイント: 改正により、耐震不足が認定された建物については、敷地売却や建て替えの決議要件が緩和されるケースがあります。修繕か建て替えか、どちらが区分所有者の「将来の支出」を抑えられるかを法的に比較提示することが重要です。

2. 「特別の影響(区分所有法第17条2項)」の範囲

店舗の営業停止や内装の変更が、その区分所有者に「特別の影響」を及ぼす場合、本人の承諾が必要です。

- 法解釈の最新動向: 裁判例では、建物の安全性確保という強固な公共性がある場合、一定の受忍限度内であれば「特別の影響には当たらない」とされるケースが増えています。補償金の支払い方法や工期短縮案をセットにすることで、法的リスクを最小化できます。

3. 費用の「専有面積按分」以外の選択肢

複合ビルでは、住宅部分にのみメリットがある工事と、全体にメリットがある工事が混在します。

- 実務ポイント: 管理規約の変更により、特定の部材(店舗階の補強フレームなど)の費用負担を、その受益の程度に応じて調整する「合理的別表」の作成を検討します。これにより、不公平感を解消し、合意へのハードルを下げることが可能です。

「マンション敷地売却制度」の活用という選択肢

耐震改修の合意がどうしても得られない、あるいは工事費が過大すぎる場合、改正法で拡充された「敷地売却制度」が選択肢に浮上します。

- 5分の4以上の賛成で売却可能: 耐震不足の認定を受けたマンションは、区分所有者の5分の4以上の合意で、敷地をまるごとデベロッパー等に売却し、その代金を区分所有者で分配できます。

- 複合ビルにおけるメリット: 老朽化した店舗と住宅を分離して再出発できるため、営業継続を望む店舗オーナーへの「営業補償」を売却代金から捻出するなど、柔軟な解決が可能になります。

貴組合・貴社が管理する複合ビルにおいて、「耐震化の必要性は感じているが、店舗側との交渉がデッドロックに乗り上げている」、あるいは**「改正法をどう活用すれば合意が取れるのか道筋が見えない」という課題はありませんか? 法的根拠に基づいた合意形成プロセスの構築と、補助金・特例をフル活用した「コンセンサス重視型・耐震再生プラン」を知りたい方は、無料で3分で完了する「耐震ウェブ診断」をご利用**ください。

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

理事会・実務担当者が「今月」取り組むべきこと

- 「管理計画認定制度」のセルフチェック: 自マンションが現時点で認定を受けられる状態か確認し、不足している「耐震」等の項目をあぶり出します。

- 店舗オーナーとの「個別ヒアリング」: 総会での対立を避けるため、事前に営業への影響を精査し、補償の有無や工法の代替案を非公式に協議します。

- 専門家(マンション管理士・弁護士)の介入: 感情的な対立を避けるため、法解釈のプロを第三者として招き、客観的なリスク(倒壊時の賠償責任など)を説明させます。

安全は「点」ではなく「線」で管理するもの

マンションの合意形成は、決議の日という一時点の「点」の作業ではありません。適正化法に基づく日頃の管理の積み重ねと、区分所有者間の信頼醸成という「線」の結果です。

「法は、備える者の味方です。」

改正された法律を「縛り」と捉えるか、合意形成を加速させる「追い風」と捉えるか。この「線」の視点での法務戦略こそが、利害が複雑に絡み合う複合ビルにおいて、全員の資産と命を守るための、最も現実的で強靭な解決策となります。

貴社は、この**「改正法という強力なツール」を使いこなせぬまま**、いつまでも平行線の議論を続けますか? それとも、最新の法解釈によって、停滞した時間を動かし、安全な未来への投資を、いつ、決断されますか?

貴社の「ビルの構成(戸数・店舗数)」と「現在の検討状況」から、最適な決議要件の整理と、活用可能な緩和措置を特定する「複合ビル・合意形成ロードマップ」を作成しましょうか?