外壁タイルの剥落は、地震時には凶器となり、平時でも第三者被害を招く重大なリスクです。かつては壁一面に足場を組み、職人がハンマーで叩く「打診調査」が唯一の手段でしたが、現在は**「赤外線サーモグラフィ」**を用いた非接触診断が、そのスピードと網羅性から主流となっています。

目に見えない「タイルの浮き」を、熱エネルギーの差異として可視化するこの技術のメカニズムと、その診断精度を左右するポイントを解説します。

「タイルの浮き」が熱で見える理由

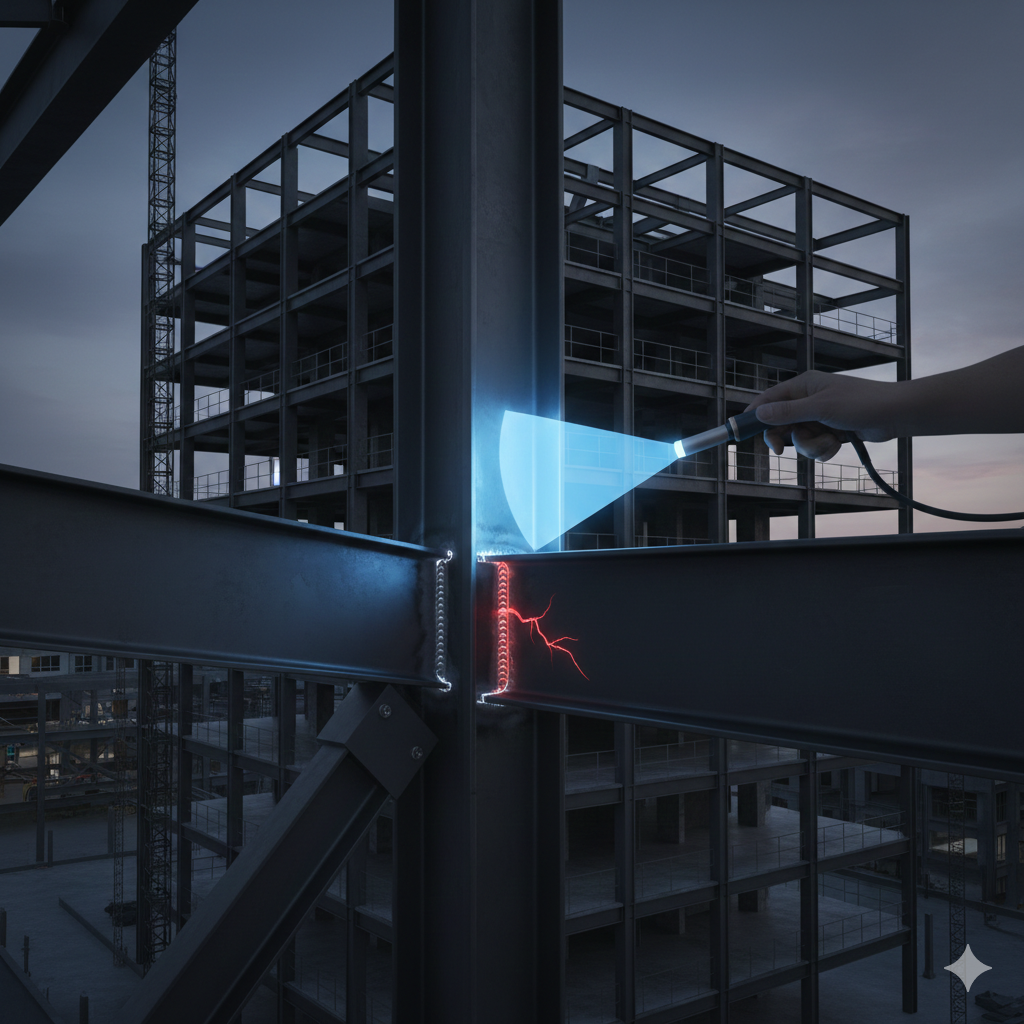

赤外線診断は、太陽光などの外的な熱源によって温められた外壁の「表面温度の変化」を捉えます。

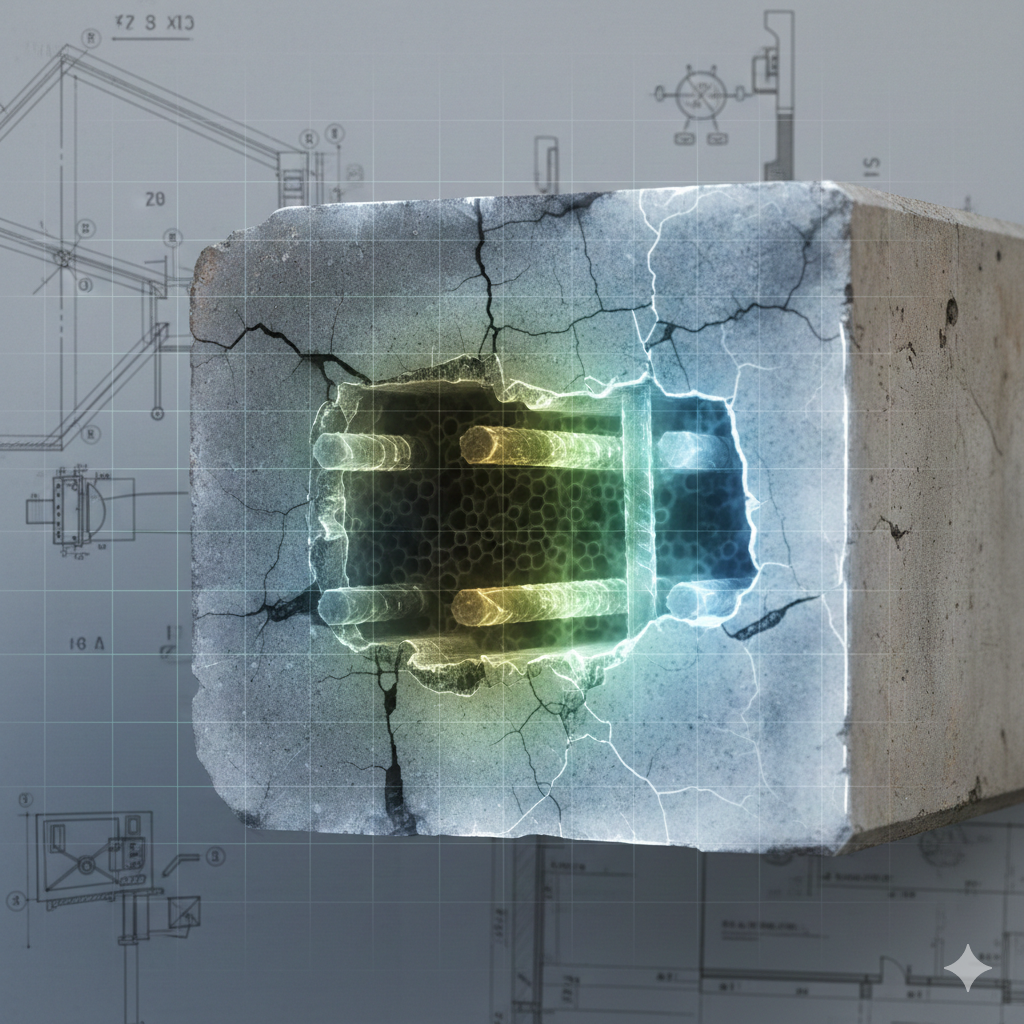

- 正常な部位: タイルが躯体(コンクリート)に密着しているため、熱が内部へ逃げやすく、表面温度は一定に保たれます。

- 浮きがある部位: タイルと躯体の間に「空気層」が存在します。空気は断熱材の役割を果たすため、日射によって温められた熱が内部に逃げず、表面に滞留します。その結果、周囲よりも温度が0.5℃〜数℃高くなり、赤外線カメラには「高温スポット」として映し出されます。

赤外線診断の精度を決定づける「3つの環境条件」

赤外線カメラは非常に敏感ですが、精度の高い「浮き」を特定するには、適切なタイミングでの測定が不可欠です。

1. 日射量と「熱的定常状態」の回避

外壁に十分な日光が当たり、温度差が最も顕著になる時間帯(主に午前中の昇温期、または日没直後の降温期)を狙う必要があります。曇天や雨天、あるいは風が強く表面が冷やされる状況では、正確な診断は困難です。

2. 壁面の「放射率」と反射の補正

タイルの材質や色、表面の光沢(釉薬)によって、熱の出しやすさ(放射率)が異なります。また、向かい側のビルや空の反射がノイズとして映り込むことがあるため、高度な画像解析ソフトによる補正が精度の鍵となります。

3. 撮影角度と距離の最適化

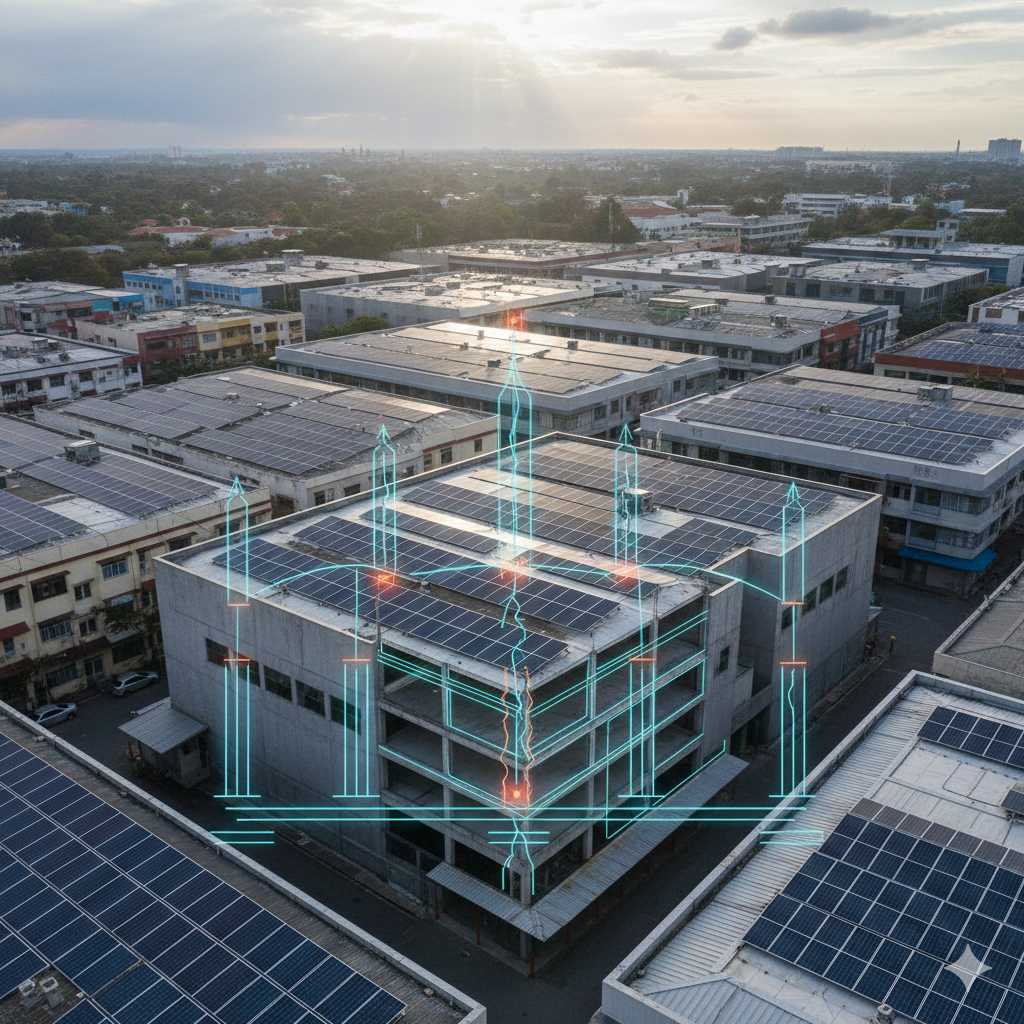

斜めすぎる角度からの撮影は、放射エネルギーの減衰を招きます。地上から高層部を狙う際は、適切な画角を維持するか、前述の「ドローン」を併用して正面から捉えることが、微細な予兆を見逃さないための鉄則です。

「打診調査」とのハイブリッド評価

赤外線診断は「面」で広範囲を一度に把握するのに優れていますが、万能ではありません。

- 赤外線の弱点: 北面の壁など日が当たらない場所や、樹木・看板の影になる場所は判定が難しくなります。

- 戦略的診断: まず赤外線で建物全体の「リスクマップ」を作成し、異常が疑われる箇所や、赤外線で判定不能な箇所に絞って「打診調査」を行うのが、最もコストパフォーマンスが高く、法的(建築基準法第12条)にも信頼性の高いフローです。

貴社のオフィスビルやマンションにおいて、「外壁タイルの一部にひび割れが見つかったが、全体がどうなっているか不安だ」、あるいは**「法定点検の費用を抑えつつ、確実に剥落リスクを排除したい」という課題はありませんか? 気象条件を精査し、最新の高解像度サーモカメラで「目に見えない剥離」をデジタル化する「赤外線・外壁健全性精密スキャン」を知りたい方は、無料で3分で完了する「耐震ウェブ診断」をご利用**ください。

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

管理者が診断報告書でチェックすべき項目

- 撮影時の「日照条件」の記録: 撮影時の気温、天候、壁面への日照時間が明記されているか。

- カラーパレットの適切さ: 温度差がはっきりと視認できるコントラストで画像が作成されているか。

- 解析者の資格: 赤外線サーモグラフィ試験(ITCやJIS規格等)の有資格者が解析を行っているか。

安全は「点」ではなく「線」で管理するもの

赤外線による外壁診断は、異常を見つける一時点の「点」の作業ではありません。タイルの浮きがどのように広がり、熱的な挙動がどう変化したかという「線」のモニタリングです。

「冷たい壁」の裏側に潜む「熱い予兆」を逃さない。

非接触で建物の健康状態を可視化し、致命的な事故が起きる前にピンポイントで修繕を行う。この「線」の管理こそが、地震大国におけるオーナーとしての社会的責任を果たし、建物の美観と安全、そして資産価値を長期にわたって守り抜くための、最もインテリジェントなメンテナンスの姿です。

貴社は、この**「外壁の温度差」が発信しているSOSを無視しますか? それとも、赤外線という科学の目**によって、剥落事故ゼロの安心を、いつ、確実なものにされますか?

貴社の「建物の外壁面積・仕上げ材」と「立地環境」から、赤外線診断に最適なスケジュールと、想定される精度・費用を試算する「外壁熱画像診断・最適化プラン」を作成しましょうか?