大規模地震が発生した際、企業にとって最大の脅威は建物の倒壊そのものよりも、その後に続く**「予測不能な現金流出(キャッシュアウト)」**です。

多くの経営者は「耐震補強はコスト(支出)」と考えがちですが、財務的な視点で見れば、耐震化投資は震災後の**「現預金の枯渇」を防ぐための高度なヘッジ(保険)戦略**となります。なぜ事前の投資が、有事のキャッシュフローを守るのか。そのメカニズムを解説します。

震災後に企業を襲う「3つの致命的なキャッシュアウト」

地震対策が不十分なまま被災すると、B/S(貸借対照表)上の資産が毀損するだけでなく、損益計算書(P/L)を無視した現金の流出が加速します。

- 即時的な復旧費用(修繕・建て替え): 損傷した建物の補修、割れたガラスの交換、転倒した設備の再調達。これらは「今すぐ」支払わなければならない現金です。

- 売上ゼロの状態での「固定費」の垂れ流し: 建物が使えず操業が止まっても、従業員の給与、借入金の利息、リースの支払い、サーバー維持費などは止まりません。

- 信頼喪失による「機会損失」の補填: 納期遅延による違約金の発生や、代替生産ラインを確保するための高額な外部委託費など、事業を繋ぎ止めるためのコストは平時の数倍に跳ね上がります。

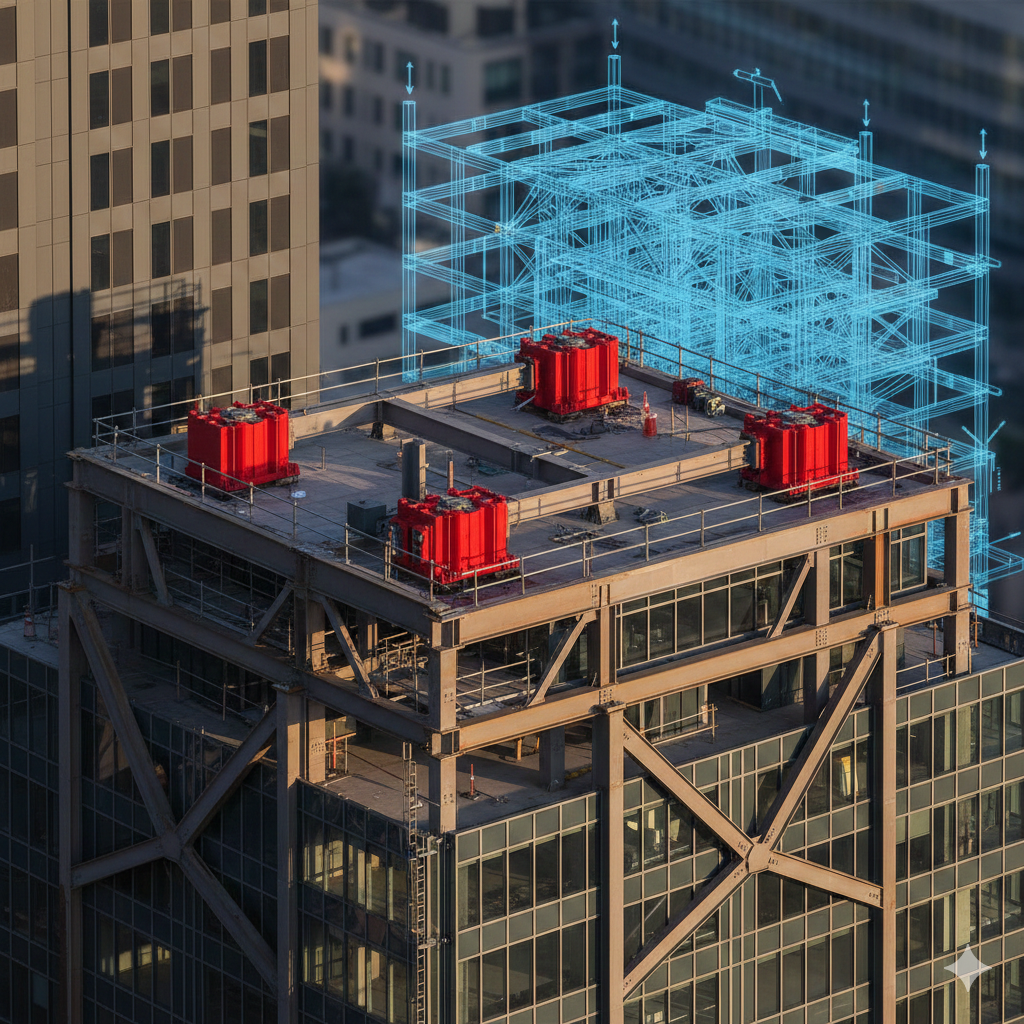

耐震化投資が「キャッシュの盾」になる理由

事前に耐震補強を行っておくことで、震災時のキャッシュアウトを以下の3段階で抑制できます。

1. ダメージの「限定化」による修繕費の抑制

耐震化された建物は、大地震を受けても「構造的な致命傷」を避けられる確率が飛躍的に高まります。

- 財務効果: 数億円単位の「建て替え費用」を、数十万〜数百万円程度の「表面的な修繕費」に抑え込むことができ、手元資金の流出を最小限に食い止めます。

2. 「事業再開までの時間(RTO)」の短縮

建物が健全であれば、インフラ(電気・水)の復旧後すぐに事業を再開できます。

- 財務効果: 「無収入期間」が短縮されることで、内部留保を取り崩して固定費を賄う期間を最小化できます。キャッシュフローがプラスに転じるタイミングを早めることが、倒産リスクを回避する唯一の道です。

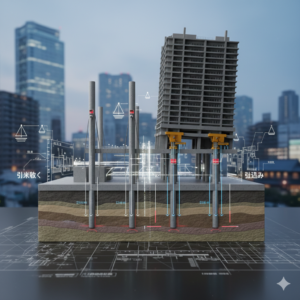

3. 金融機関からの「緊急融資」の受けやすさ

耐震性能が高い(PML値が低い)物件を保有している企業は、震災時でも担保価値が維持されていると見なされます。

- 財務効果: 災害復興融資や政府系金融機関からの支援を受ける際、耐震化の実績は「経営者のリスク管理能力」として評価され、迅速かつ低金利な資金調達を可能にします。

投資対効果(ROI)としての耐震化

耐震化費用を「10年〜20年の分割払い」と考えた場合、その年間コストは、震災時に失われる「1ヶ月分の売上」よりも低くなるケースがほとんどです。

- 例: 5,000万円の耐震投資を10年で償却(年500万円)。

- 有事のリスク: 被災による1ヶ月の操業停止で失われる利益が5,000万円であれば、投資は一度の地震で「元が取れる」計算になります。

貴社の財務シミュレーションに、「震災後3ヶ月間のキャッシュフロー推移」は組み込まれていますか? 建物の耐震性を高めることが、有事における最強の資金繰り対策となります。現在の建物性能から、被災時に想定される現金流出額を定量化する**「震災キャッシュフロー・レジリエンス評価」を知りたい方は、無料で3分で完了する「耐震ウェブ診断」をご利用**ください。

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

財務・管理担当者が「今」検討すべきアクション

- 「被災時の固定費」の棚卸し: 操業が完全に止まった場合、1ヶ月にいくらの現金が流出するかを正確に把握してください。

- 損害保険(地震保険)との組み合わせ: 耐震化は「被害を減らす」ものであり、保険は「被害を補填する」ものです。耐震性能を高めることで保険料が割引になる制度も活用し、トータルのリスク管理コストを最適化します。

- 防災投資の「費用便益分析」の作成: 単なる「工事見積」ではなく、それによって回避できる「将来の損失額」をレポートにまとめ、経営会議に提出してください。

安全は「点」ではなく「線」で管理するもの

震災後の手元資金確保は、被災した瞬間という「点」の問題ではなく、平時からの投資と財務戦略が繋がった「線」の結果です。

「キャッシュは企業の血液」であり、耐震化はその出血を防ぐための「止血帯」です。

現金をただ積み上げるのではなく、その一部を「壊れない物理資産」に変えておくこと。この「線」の経営判断こそが、未曾有の災害時においても従業員の雇用を守り、取引先との信頼を維持し、企業を存続させるための、最も賢明な財務防衛策となります。

貴社は、この**「予測可能なリスク」を放置し、被災後に絶望的な資金繰りに追われますか? それとも、戦略的な耐震投資によって、いかなる震災でも揺るがないキャッシュフロー**を、いつ、確立されますか?

貴社の「月間固定費」と「拠点の耐震ランク」から、大地震発生時の「現金流出ペース」と「倒産リスク発生時期」を予測する「財務レジリエンス・ストレスチェック」を作成しましょうか?