地震の被害は、震源からの距離やマグニチュードだけで決まるわけではありません。最も重要な要因の一つが、建物の直下にある「地盤の性質」です。同じ市区町村内であっても、地盤の違いによって揺れの強さは2倍以上変わることがあります。

この「揺れやすさ」を数値化したものが**「表層地盤増幅率」**です。貴社の拠点が、地下から伝わってきた地震波をどれほど大きく増幅させてしまうのか、そのメカニズムと算出の重要性を解説します。

「表層地盤増幅率」とは何か?

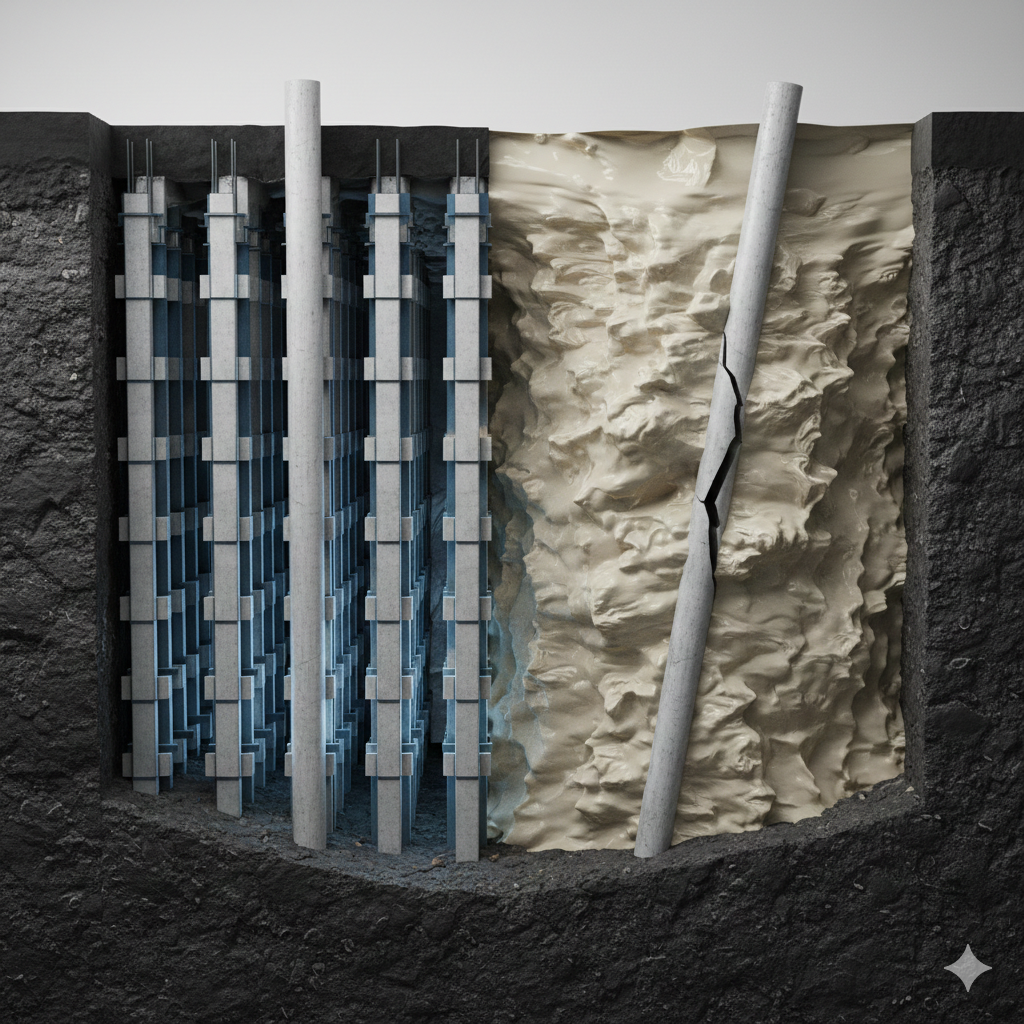

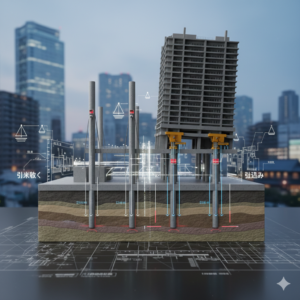

地震波は、固い岩盤の中を伝わるときは速く、揺れも小さいですが、表面の柔らかい土の層(表層地盤)に入ると速度が落ち、エネルギーが蓄積されて揺れが大きく増幅されます。

- 数値の目安: 一般的に、固い地盤(山地など)を1.0としたとき、以下のように分類されます。

- 1.4未満: 比較的揺れにくい(良好な地盤)

- 1.4〜1.6: 標準的な揺れやすさ

- 1.6〜2.0: 揺れやすい(注意が必要な地盤)

- 2.0以上: 非常に揺れやすい(特に軟弱な地盤)

揺れを増幅させる「地盤の正体」とリスク

増幅率が高い地点には、地形学的な共通点があります。

1. 沖積平野・埋立地(増幅率 2.0以上)

河川の堆積物や人工的な土でできた地盤は非常に柔らかく、地震波を数倍に膨らませます。

- リスク: 震度5弱の予報であっても、局所的に震度6弱〜6強の揺れに見舞われる可能性があり、耐震性能が標準レベルの建物でも倒壊の危険が高まります。

2. 谷底平野・台地の縁(増幅率 1.6〜2.0)

一見しっかりした土地に見えても、かつての谷を埋めた場所などは増幅率が高くなります。

- リスク: 地盤の「固さの境界線」に建物が建っている場合、建物内で左右の揺れ方に差が生じ、構造体に想定外のねじれストレスが加わります。

増幅率を知ることで変わる「耐震設計」の考え方

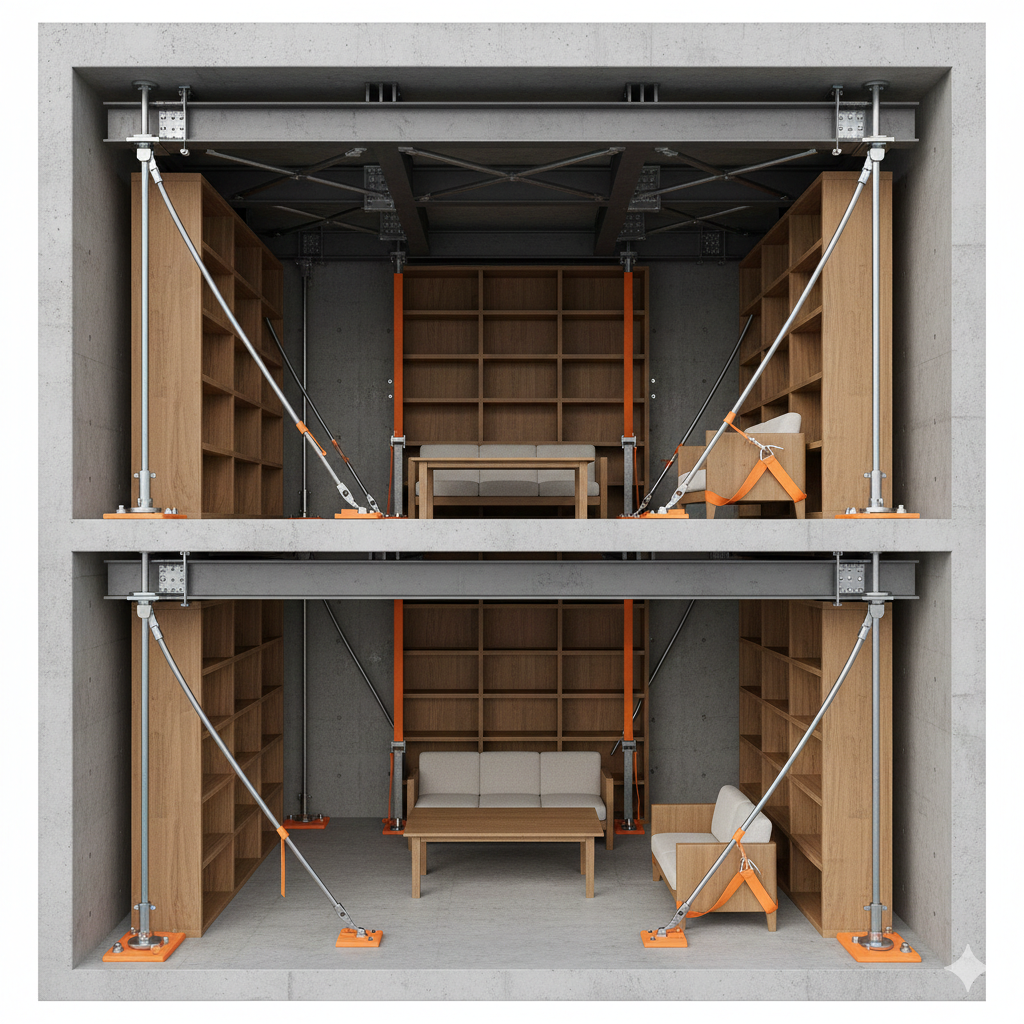

現在の耐震基準は「標準的な地盤」を前提にしていますが、増幅率が極端に高い場所では、基準通りの設計では不十分な場合があります。

- 「入力地震動」の補正: 構造計算を行う際、増幅率を加味して「この建物には設計基準の1.2倍の力が加わる」と想定を上方修正することで、真に安全な補強が可能になります。

- 家具・設備の固定基準の強化: 増幅率が高い場所の上層階では、想像を絶する加速(ガル)が生じます。キャスター付き什器や大型機械は、通常の固定金具ではなく、高減衰のダンパーやボルトダウンが必須となります。

貴社の工場や本社ビルが、「地図上の震度分布」よりも実際には激しく揺れるリスクを抱えていませんか? 住所単位の地質データから正確な**「表層地盤増幅率」を算出し**、建物への真のインパクトを予測する**「立地地盤・揺れやすさ精密解析」を知りたい方は、無料で3分で完了する「耐震ウェブ診断」をご利用**ください。

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

実務担当者が「ハザードマップ」以外で確認すべき3項目

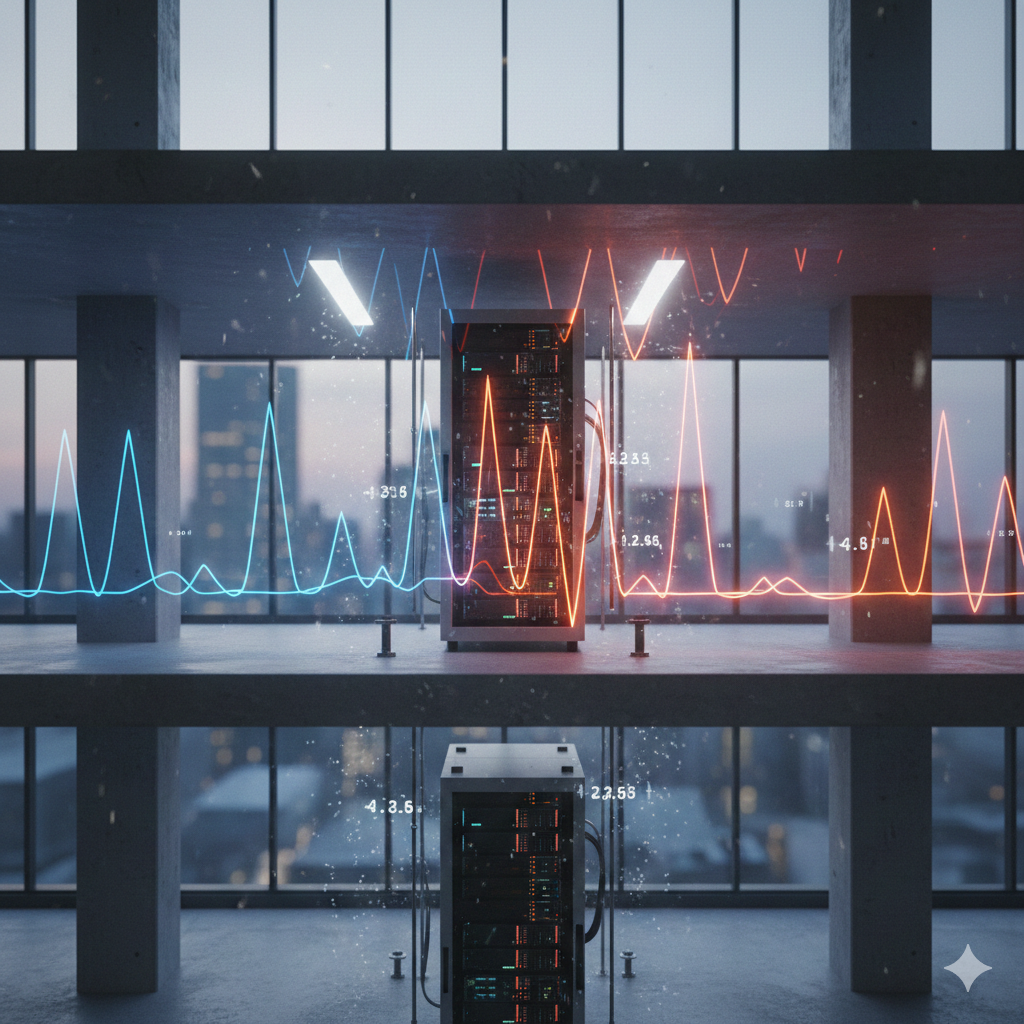

- ボーリングデータ(柱状図)の入手: 敷地内の地層構成(N値)を確認してください。表層から何メートルまで柔らかい層が続いているかが増幅率に直結します。

- 微動探査(びどうたんさ)の実施: 地面の微かな振動を測定することで、ボーリング調査を行わずにその地点固有の周期特性(揺れやすさ)を安価に特定できます。

- 過去の「古地図」との照らし合わせ: かつて池や田んぼ、河川敷だった場所は、現在の地名が「丘」や「台」であっても増幅率が高い傾向にあります。

安全は「点」ではなく「線」で管理するもの

地盤増幅率の把握は、建物の耐震性能という一時点の「点」の評価を、実際の被災リスクという「線」の予測に繋げる作業です。

「建物」が壊れる前に、「地盤」が揺れを大きくしています。

地盤の個性を数値で捉え、それに見合った対策を施すこと。この「線」の視点でのリスク管理こそが、地震大国において「想定外の揺れ」に翻弄されず、企業の資産と従業員の命を確実に守り抜くための、最も科学的な防衛策となります。

貴社は、この**「地盤が揺れを倍増させる」という隠れた事実を知らぬまま**、一般的な耐震基準に安心し続けますか? それとも、立地固有の増幅率を解明し、場所に最適化された究極の安全を、いつ、手に入れられますか?

貴社の「拠点の所在地」から、最新の地質データベースに基づいた「表層地盤増幅率」と、想定される「最大加速度(ガル)」を試算する「拠点別・地盤増幅リスクレポート」を作成しましょうか?