建物の耐震改修や増築、あるいは用途変更に伴う大規模なリノベーションを行う際、つい「上部構造(目に見える部分)」の補強に目が向きがちです。しかし、構造計算上、最もクリティカルな変化が起きるのは、目に見えない足元、つまり**「杭基礎」**にかかる力の変化です。

建物の重量バランスが崩れたとき、杭にはどのような負荷がかかり、なぜ再計算が不可欠なのか。そのメカニズムとリスクを解説します。

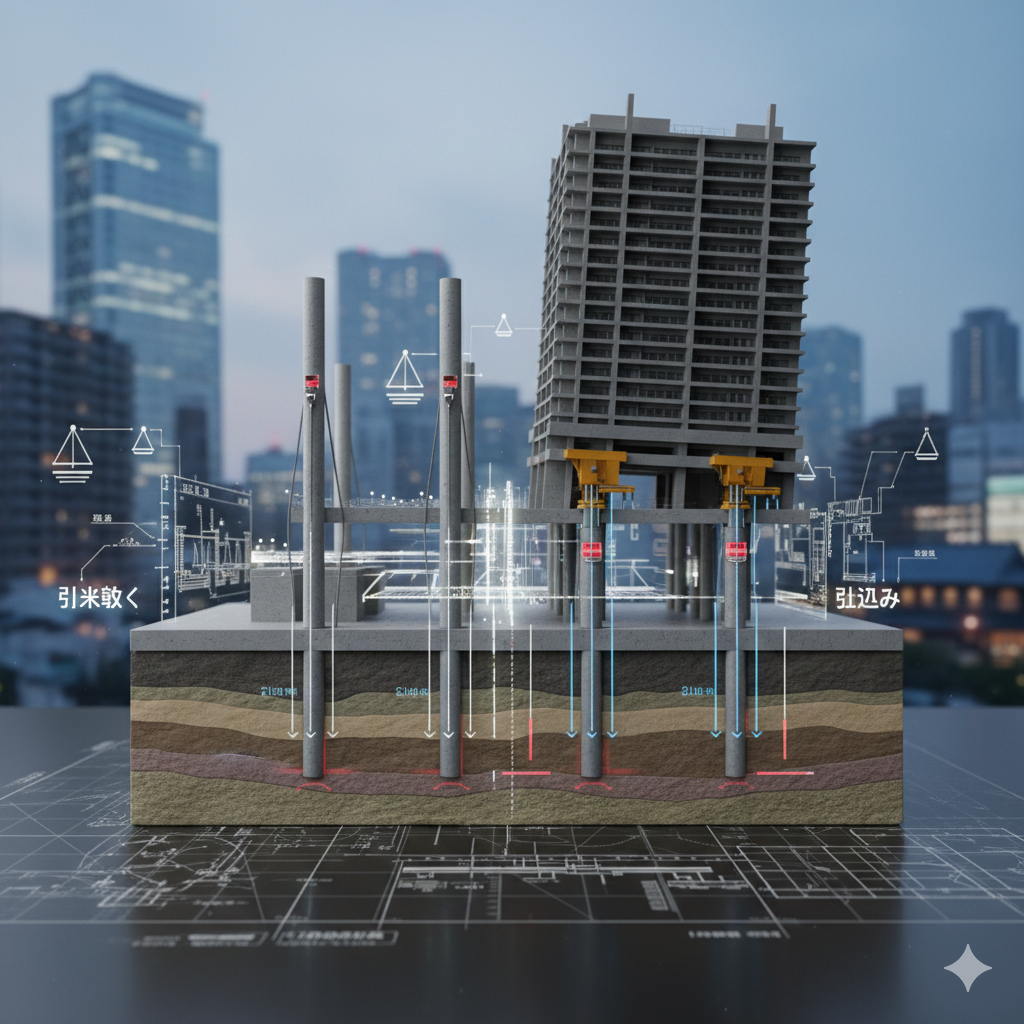

重量バランスの変化が引き起こす「杭への二極化」

耐震壁の増設や重機・サーバーの設置、あるいは一部の減築などは、建物重心を移動させます。これにより、それまで均等に荷重を支えていた杭に、全く異なる2つの力が加わります。

- 「押し込み(圧縮力)」の増大: 重量が増えた側の杭には、設計時の想定を超える垂直荷重がかかります。杭の先端耐力を超えると、その杭だけが沈み込む「不等沈下」が発生し、建物全体が傾く原因となります。

- 「引き抜き(引抜力)」の発生: 地震時の水平力(揺れ)が加わった際、建物の重心が偏っていると、反対側の杭には建物を浮き上がらせようとする「引き抜き」の力が強く働きます。杭が地盤から抜ける、あるいは杭頭部が破断すれば、建物は転倒のリスクに晒されます。

足元の健全性を担保する「3つの再計算ポイント」

重量バランスの変化を無視して補強を行うことは、砂上の楼閣を築くのと同じです。実務では以下の3点を再計算し、安全性を検証します。

1. 長期・短期の「軸力」再チェック

平時の重み(長期荷重)と、地震時の揺れ(短期荷重)を合算し、それぞれの杭にかかる最大荷重を算出します。

- リスク: 既存杭の耐力を1トンでも超えれば、それは「法適合外」となり、確認申請が通りません。

2. 杭頭部(接合部)の「せん断耐力」

建物が揺れたとき、杭と建物の接合部には強烈な横方向の力(せん断力)がかかります。

- リスク: 重心が偏ると特定の杭にこの力が集中し、接合部がポッキリと折れる「首振り破壊」を招きます。

3. 基礎梁の「ねじれ」剛性

杭の反力が不均一になると、それらを繋いでいる「基礎梁」に大きなねじれが生じます。

- リスク: 基礎梁にひび割れが入ると、建物全体の剛性が低下し、上部構造をいくら補強しても十分な耐震性能を発揮できなくなります。

既存杭の「余力」をどう見極めるか

再計算の結果、杭の耐力が不足していると判明した場合、以下の対策を検討します。

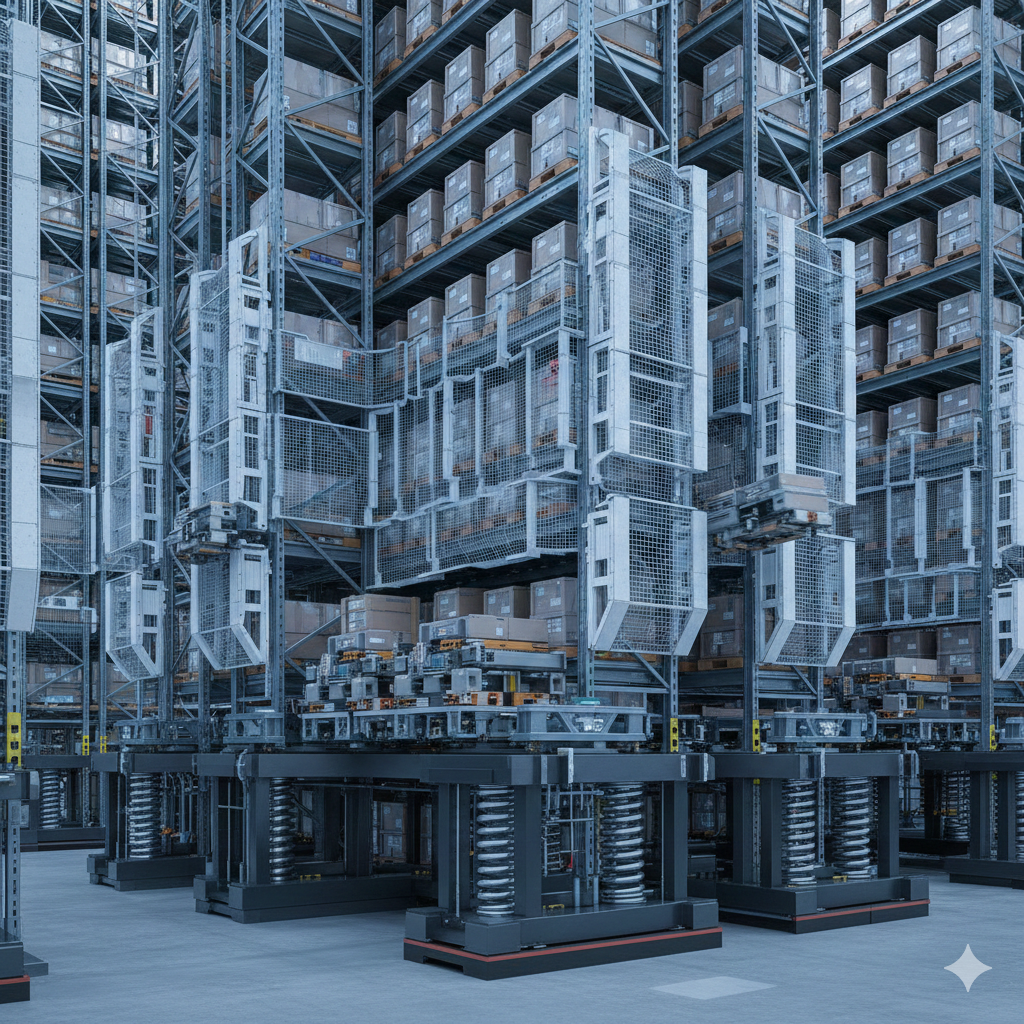

- マイクロパイル(小口径鋼管杭)による増打ち: 建物内部からでも施工可能な小型の杭を追加し、不足している耐力を補います。

- 地盤改良による直接支持: 杭の周りの地盤を薬液注入などで固め、杭の摩擦力や先端支持力を「事後的に」高める手法です。

- 軽量化によるバランス調整: 上部構造の壁を軽量な鉄骨ブレースに置き換える、あるいは屋上の設備を撤去・移動させることで、杭にかかる「引き抜き」の力を相殺します。

貴社の施設において、「耐震補強で壁を増やしたが、その下の杭が耐えられるか計算していない」、あるいは**「設備の大型化で床の沈みが気になり始めた」という懸念はありませんか? 建物の最新の重量配置に基づき、地中の杭が悲鳴を上げていないかを精密にシミュレーションする「基礎構造・地中ストレス解析」を知りたい方は、無料で3分で完了する「耐震ウェブ診断」をご利用**ください。

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

実務担当者が「改修計画時」に見るべき資料

- 「杭伏図(くいぶせず)」と「地質調査報告書」: 既存杭の長さ、径、先端がどの地層(支持層)に達しているかを確認します。

- 「構造計算書」の原本: 当時の設計者が、どれだけの「安全率」を見込んで杭を配置したかを確認します。

- 「過去の沈下記録」: 竣工時から現在までに、建物にわずかな傾きやクラックが出ていないか。これは杭の「現状の余力」を知る最大のヒントです。

安全は「点」ではなく「線」で管理するもの

杭基礎の管理は、建物を建てた時という一時点の「点」の作業ではありません。用途変更による重量増、耐震補強による剛性変化、そして繰り返される地震という「線」の時間軸の中で、常に足元のバランスを最適化し続ける作業です。

「上が強くても、下が弱ければ倒れる」のは自明の理です。

上部構造の補強とセットで、必ず足元の再計算を行うこと。この「線」の視点での構造管理こそが、巨大地震という未曾有のエネルギーを受け止める建物の「根幹」を守り抜き、企業の資産を最後まで支え続けるための、最も誠実な技術的判断となります。

貴社は、この**「足元の見えない負荷」を、図面上の数字として見過ごし**ますか? それとも、科学的な再計算によって、大地と一体化した揺るぎない安定感を、いつ、確実なものにされますか?

貴社の「予定している改修内容(壁の増設・設備の移動)」と「既存の杭配置」から、特定の杭にかかる負荷増大率と、引き抜きリスクを試算する「基礎・杭耐力バランスシミュレーション」を作成しましょうか?