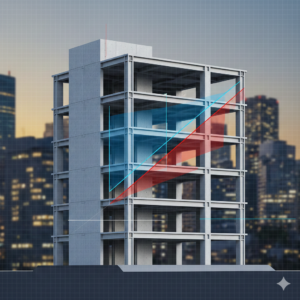

地震が起きた際、建物全体が均一に揺れるのではなく、独楽(こま)のように「ねじれる」ことがあります。この現象を引き起こすのが、建物の重さの中心である**「重心」と、強さの中心である「剛心」**のズレです。

このズレの度合いを示す**「偏心率」**が一定基準(0.15)を超えると、建物は地震時に致命的なねじれ破壊を起こすリスクが激増します。この見えないリスクをどう診断し、コントロールすべきかを解説します。

「重心」と「剛心」:ねじれを生む2つの中心

建物には、物理的な2つのバランスポイントが存在します。

- 重心(Center of Gravity): 建物の重さのバランス点。家具や設備の配置、構造物の重さで決まります。

- 剛心(Center of Rigidity): 建物の「硬さ」のバランス点。耐力壁や柱がどこに配置されているかで決まります。

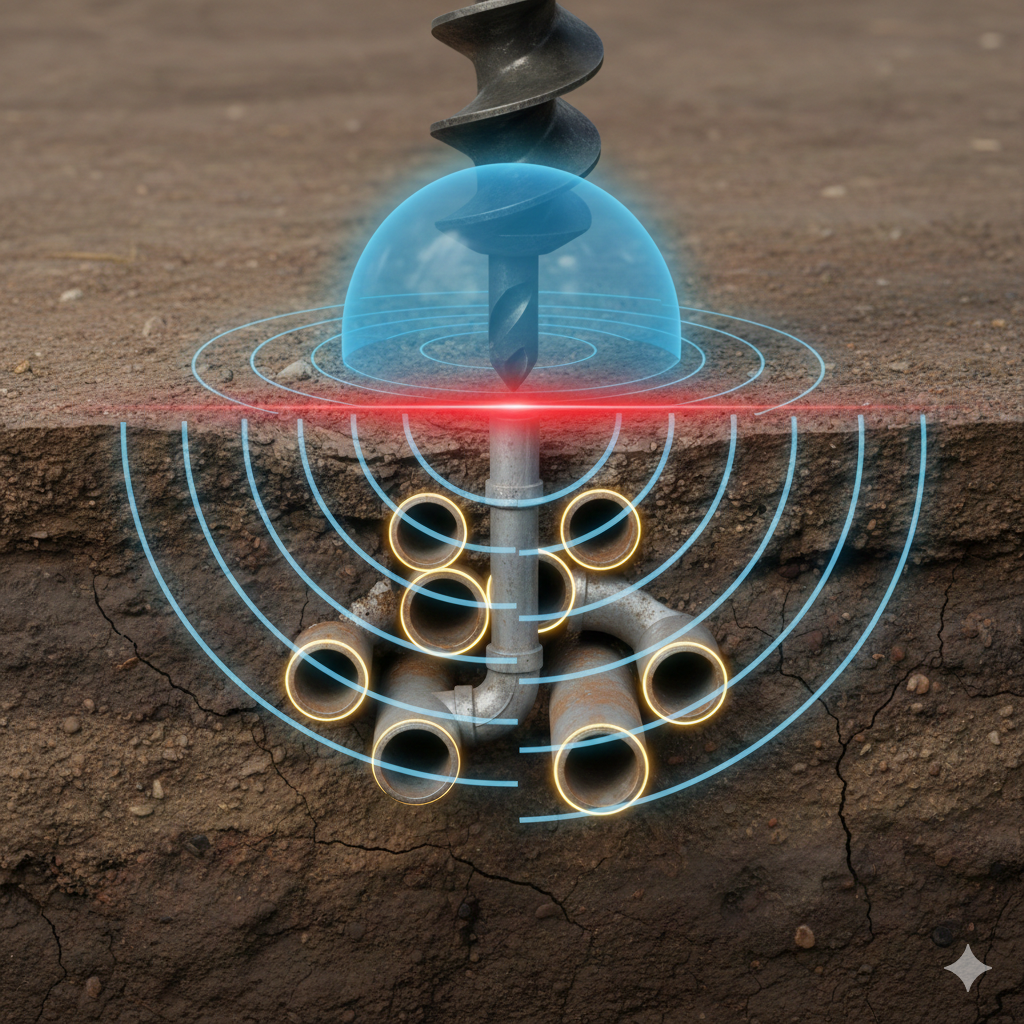

なぜズレるのが危険なのか? 地震力は「重心」にかかりますが、建物は「剛心」を中心に踏ん張ろうとします。この2点が離れていると、地震の力が回転エネルギーに変換され、剛心から遠い場所にある柱や壁に想定外の負荷が集中し、引きちぎられるように破壊されます。

「偏心率0.15」の壁と法的基準

建築基準法では、このズレの指標である「偏心率」を 0.15以下 に抑えることが推奨されています。

- 0.15以下: 比較的バランスが良く、ねじれの影響が少ないとされる基準。

- 0.15を超える: 「ねじれやすい建物」と判定。耐震補強の際には、単に壁を増やすだけでなく、バランスを整えるための高度な計算が必要になります。

偏心率が大きくなりやすい建物の特徴

- L字型やコの字型の建物: 形状そのものが不均一なため、重心と剛心が離れやすい。

- 1階が店舗で壁が少ないビル: 道路側の面だけがガラス張りで、奥に壁が集中していると、剛心が極端に偏ります。

ねじれを解消するための「戦略的診断・改修」ステップ

診断結果で偏心率が高いと出た場合、以下の手法で「ねじれ」を封じ込めます。

1. 剛性の再配置(壁のバランス調整)

単に壁を増やすのではなく、剛心が重心に近づくように「あえて弱い場所に壁を足す」あるいは「強い場所の壁を外す」という調整を行います。

2. 非構造部材の活用

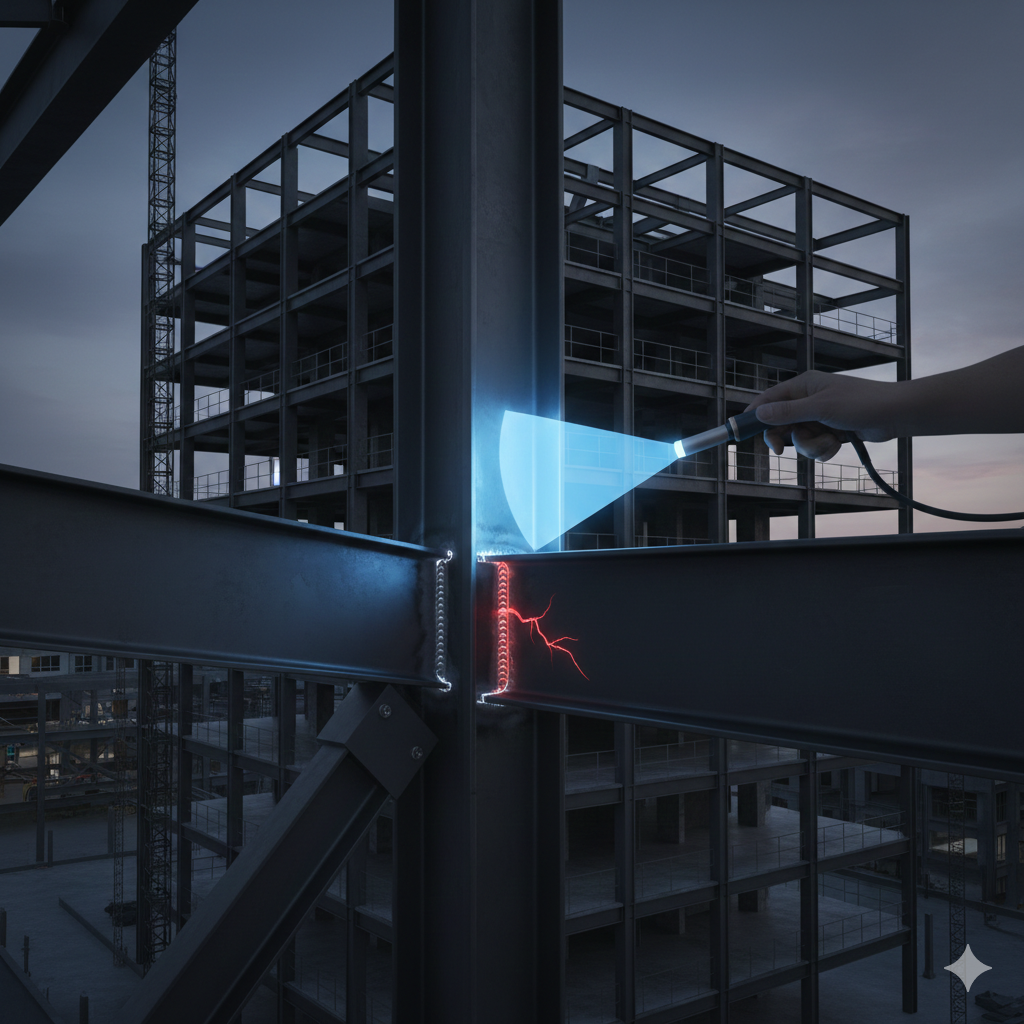

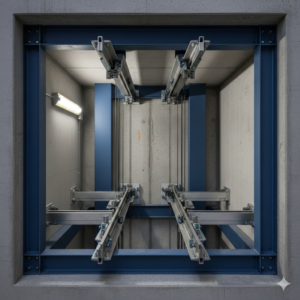

耐震壁を増設するスペースがない場合、鋼製ダンパーなどの制振装置を、ねじれの回転を止めるのに最も効果的な位置(建物の端部など)に配置します。

3. 精密診断による「割増係数」の適用

偏心率が大きい建物に対しては、地震の力を割り増して計算し、ねじれによる過剰なストレスに耐えられるよう部材を設計します。

貴社のビルで、「1階の半分が駐車場」や「一面だけが窓で埋まっている」といった左右非対称な構造はありませんか? 見た目の耐震性以上に、「ねじれ」は建物を一気に崩壊させる隠れた脅威です。偏心率を正確に算出し、最小限の改修でバランスを整える「構造バランス・最適化診断」を知りたい方は、無料で3分で完了する**「耐震ウェブ診断」をご利用**ください。

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

実務担当者が「図面」で確認すべき3つのチェック項目

- 「耐力壁の配置」: 建物の一方に壁が偏っていないか。

- 「吹き抜けの位置」: 大きな吹き抜けがあると、床の剛性が失われ、重心と剛心の関係が複雑化します。

- 「増築の履歴」: 増築によって建物の重心が移動し、設計当初のバランスが崩れているケースが非常に多いです。

安全は「点」ではなく「線」で管理するもの

偏心率の管理は、壁の量を計算するという一時点の「点」の作業ではありません。用途変更やリノベーションによる重さの変化(重心の移動)を把握し、常にバランスを保ち続ける「線」のマネジメントです。

「強さ」よりも「バランス」が、建物の生死を分けます。

重心と剛心の距離を縮め、地震のエネルギーを建物全体で均等に受け止めること。この「線」の視点での構造管理こそが、複雑な都市型建築において、想定外のねじれ破壊から人命と資産を確実に守り抜くための、最も本質的な耐震戦略となります。

貴社は、この**「見えないねじれ」という時限爆弾を抱えたまま**、次の巨大地震を迎えますか? それとも、科学的な診断によって、いかなる揺れでも回らない安定した拠点を、いつ、確実なものにされますか?

貴社の「建物の平面図」と「壁の配置図」から、現状の重心・剛心の位置と偏心率を概算し、ねじれリスクを判定する「簡易・偏心アセスメント」を作成しましょうか?