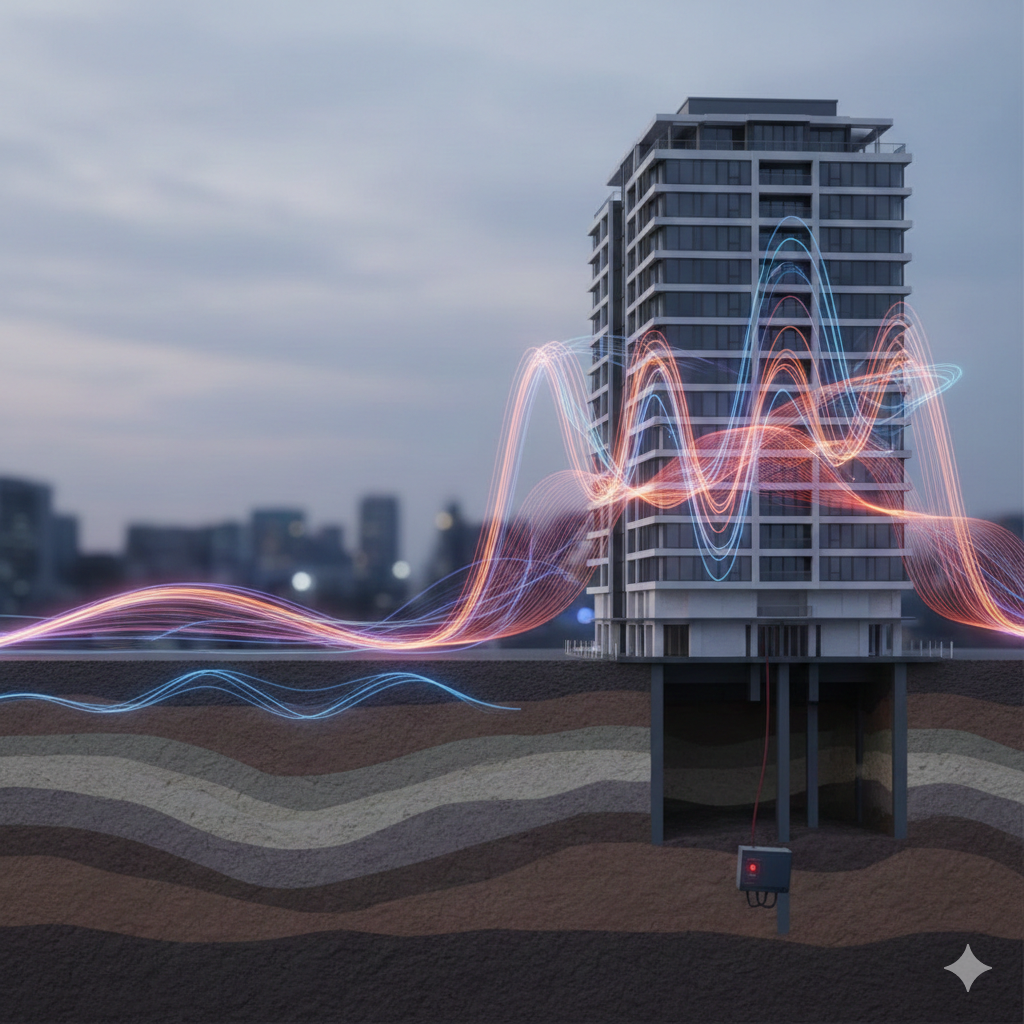

「耐震診断を受けて数値は合格だった。しかし、本当に大地震が来たときにこの建物はどう揺れるのか?」――建物の構造計算上のデータはあくまで机上のシミュレーションに過ぎません。実は、建物の安全性を左右する最大の要因は、建物そのものの強さだけでなく、その下が支えている「地盤」との相性にあります。

どんなに頑丈なビルでも、地盤の揺れ方(固有周期)と建物の揺れ方が一致してしまうと「共振現象」が発生し、想定をはるかに超える激しい揺れに見舞われることになります。この致命的なリスクを、地面を掘削することなく、また高額なボーリング調査を行うこともなく、驚くほど安価に、かつ精密に特定できる技術が「常時微動計測」です。

本記事では、目に見えない地盤と建物の「波長」を読み解く、最新の診断技術について深掘りします。

「共振」の恐怖:なぜ特定の建物だけが倒壊するのか?

過去の震災において、隣り合う建物の一方が無傷で、もう一方が全壊するという不可解な現象が目撃されてきました。この原因の多くは、地盤と建物の「共振」にあります。

1. 地盤の固有周期とは

地面は、その場所の地層の厚さや硬さによって「最も揺れやすいリズム(周期)」を持っています。これを地盤の固有周期と呼びます。一般的に、硬い地盤は短い周期(ガタガタという小刻みな揺れ)で揺れ、柔らかい地盤は長い周期(ゆさゆさと大きな揺れ)で揺れます。

2. 共振現象のメカニズム

建物にも、その高さや構造に応じた「固有周期」が存在します。地震波が地盤を通って建物に伝わる際、地盤の周期と建物の周期が重なると、エネルギーが爆発的に増幅されます。

- リスク: この共振が発生すると、耐震基準を満たしている建物であっても、計算上の設計荷重を数倍上回る負荷がかかり、一瞬で倒壊に至るケースがあるのです。

常時微動計測:建物の「心電図」で実力を測る

これまで地盤の特性を調べるには、大きな機械で地面を深く掘るボーリング調査が一般的でした。しかし、これには多額の費用と数日の工期が必要です。これに代わる革新的な手法が「常時微動計測」です。

生活の中の「かすかな揺れ」を利用する

私たちの周りの地盤や建物は、交通振動、波の音、風などによって、人間には感じられないほど微かに常に揺れています(常時微動)。

- 計測方法: 超高感度の地震計(センサー)を地面と建物の各階に数分間置くだけで完了します。建物を傷つけることも、業務を止めることも一切ありません。

何が判明するのか?

- 地盤の揺れやすさ: その土地がどのような周期の揺れを増幅しやすいか。

- 建物の実固有周期: 劣化状況や現在の剛性を含めた、建物の「生のリズム」。

- 共振のリスク判定: 地盤と建物の周期がどれくらい離れているか、あるいは危険なほど近いかを数値化します。

「安価」で「高精度」な診断が、なぜ経営を救うのか

常時微動計測の最大のメリットは、その圧倒的なコストパフォーマンスにあります。

- ボーリング調査の数分の一の費用: 掘削が不要なため、劇的にコストを抑えられます。複数の地点を同時に計測することで、敷地内での揺れ方の差まで把握可能です。

- 耐震補強の「最適化」: 共振リスクが判明すれば、「ただ壁を強くする」のではなく、「建物の周期をずらす(剛性を変える)」といった、より効果的で安価な補強計画を立てることが可能になります。

- 補強後の「効果測定」: 工事の前後に計測を行うことで、耐震補強によってどれだけ建物の揺れ方が改善されたか(剛性が高まったか)を、理論値ではなく実測値で証明できます。これは資産価値の証明において強力なエビデンスとなります。

貴社のオフィスビルや工場において、「耐震診断の数値だけでは不安だ」「地盤との相性を含めた本当の安全性を知りたい」という経営層・施設担当者様。常時微動計測を活用し、最短1日の調査で建物の**「揺れのリスク」を可視化する最新の診断プランを知りたい方は、無料で3分で完了する「耐震ウェブ診断」をご利用**ください。

▶︎ [https://taishin-senmon.jp/diagnosis/ ]

実例:計測結果が変えた「補強の常識」

ある築40年のオフィスビルの事例では、当初、壁を大量に増設する大規模な補強が検討されていました。しかし、常時微動計測を実施したところ、地盤の卓越周期と建物の固有周期が非常に近い「共振予備軍」であることが判明しました。

- 対策の変更: 単に壁を増やす(硬くする)のではなく、特定の階に制震ダンパーを配置し、建物の周期をあえて調整する手法を採用。

- 結果: 工事費を当初予算の40%削減しながらも、共振リスクを回避し、本震・余震ともに揺れを吸収する「粘り強いビル」へと生まれ変わりました。

目に見えない「波長」を知ることが、真の安全への第一歩

耐震性能は、建物単体で決まるものではありません。地盤という「ステージ」の上で、建物がいかに踊るか(揺れるか)というアンサンブルの結果です。

**常時微動計測は、建物の「今の健康状態」と「地盤との相性」を、科学的な数値で解き明かす羅針盤です。**大がかりな工事を検討する前に、まずはこの安価で精密な「血液検査」を行い、貴社の資産を守るための「正しい戦略」を立てるべきです。

貴社は、この**「地盤と建物の共振」という見えない脅威をクリアにし、科学的根拠に基づいた最も賢い耐震投資**を、いつ、スタートされますか?